Operasjon Arktis サバイバル・ランド

ノルウェー映画 (2014)

レオナル・ヴァーレストラン・エイケ(Leonard Valestrand Eike)が極地に取り残された3人の子供(姉と双子の弟妹)の1人を演じるサバイバル映画。まさか日本で公開されるとは思っていなかっのたで、『北極に取り残された子供たち』の仮題で紹介しようとしていた矢先に、ネットで確認したらDVDまで発売されていると知り、慌てた経緯がある。ノルウェーのあるスカンジナビア半島から700キロほど真北に位置するスヴァールバル(Svalbard)諸島の東南端にある小さなハルモネ(Halvmåneøya)島〔三日月の意味〕に、ふとした偶然から取り残された3人の子供達の物語だ。姉は引っ込み思案、双子の弟は気楽な悪戯っ子、双子の妹は辛辣でお節介と三人三様だが、最後には、姉が自分の立場を悟り、積極的に生き残りに賭ける様を結構スリリングに描いている。何と言っても現地スヴァールバルとカナダ北部で撮影された北極圏の厳しい映像が素晴らしい。子供達の登場シーンのどのくらいが現地ロケかは分からないが、屋外シーンは極寒の地での撮影であり、かなり大変だったと思われる(準備とか、手配とか、健康管理が)。子供達がボーダ(Bodø)から潜り込んだヘリコプターはノルウェー空軍のNo. 330 Squadron RnoAF。通称“Sea King”。ただ、使用機種はシコルスキーS-61なので航続距離は833キロ。一方、ボーダ~ハルモネ島間は直線距離で1150キロ。これでは片道飛行もできない。特殊な改良が加えられていたとしても、往復は絶対に不可能だ。話は逸れるが、私はボーダまでは行ったことがある。ロフォーテン(Lofoten)諸島に行くためだ。距離はボーダの北100キロ。もちろん北極圏ではない。ノルウェーには3回、フィヨルド地帯で計20日過ごした。この映画に一番近い写真として選んだのは、標高1400メートルにあるスカーガストル(Skagastøl)の池で8月末に撮った1枚。1日中歩いていて、誰にも会わなかった。ノルウェーの中央山塊では標高1000メートルを越えれば7-8月以外は雪で覆われる。

ユリア(13歳)、シンドラ(Sindre)とイダの双子(8歳)は、軍に務める父母の都合で、フィヨルド地帯最南端のスタヴァンゲル(Stavanger)から1000キロ北西のボーダに引っ越してきたばかり〔“Sindre”の発音は「シンドル」ではなく「シンドラ」〕。父はスタヴァンゲルに留まり、クリスマスまで会えない。最初に登校した時、積極的で明るいシンドラは、アイス・ホッケーの真似事をして遊んでいる子供達に割り込んで、得意なところを見せるが、上級生の反感を買って虐められ、スティックで頭を殴って相手を昏倒させる。怖くなって逃げ出すシンドラ。それを追うイダ。仕方なく付いて行くユリア。3人はフェンスの隙間から空軍基地に入り、たまたま駐機していた“Sea King”に近づいていく。父がヘリコプターのパイロットなので、ヘリには親しみがあるのだ。そのヘリが、これから父のいるスタヴァンゲルに戻ると聞き、乗せてとせがむシンドラ。軍用なので追い払われるが、こっそり戻ってきて忍び込む。止めようと乗り込んだ姉も、乗組員が戻ってきたので一緒に隠れる。しかし、ヘリの向かった先はスタヴァンゲルではなくスヴァールバルだった。ハルモネ島から緊急の救助要請が入ったからだ。3人は南西に1000キロ飛ぶはずが、北に1000キロ飛ぶことになる。ヘリが到着し、そこがスタヴァンゲルだと思い込んだ3人は、ヘリから抜け出る。あまりの寒さに場所が違っていると気付いた時には、ヘリは島唯一人の住民を乗せて飛び立った後だった。そこから、3人のサバイバルが始まる。島には誰も住んでいない。携帯は家に忘れてきた〔どうせ通じない〕。食料は限られている。見つけた無線機は動かない。北極熊がいて、寒い冬も近づいてくる。そして、関係者の誰も、子供達が極地にいるとは思っていない…

レオナル・ヴァーレストラン・エイケは、淡い金髪と濃い碧眼の典型的な北欧型美少年。髪の毛が長いし、シンドラという名前から、一瞬女の子と見間違えるが、実は、3人の中で一番の悪戯っ子で道化役。心配事や責任は全部姉や双子の妹に任せて、遊んで楽しむことが好きな「次男坊」タイプを可愛く演じている。双子の妹を演じている少女(Ida Leonora Valestrand Eike)は、名前から、実の妹だと思われる。

あらすじ

南のスタヴァンゲルから北のボーダに引っ越してきた母と3人の子供。父は、スタヴァンゲルで任務に就いているので、クリスマスまで会えない。転校初日は10月27日。朝、シンドラが何かを捜してダンボールの中を見ている。「なぜ箱に入れておかないのさ? 簡単に引っ越しできるじゃない」(1枚目の写真)。「今度は そんなすぐに引っ越ししないわよ。約束する」と母。その言葉を受けて、姉のユリアが「スタヴァンゲルの友達が 懐かしいわ」。これは、もちろんボーイフレンドのこと。「すぐに、新しいお友達ができるわよ」。スタヴァンゲルの10月27日の平均最低最高気温は5℃~10℃、それに対してボーダでは2℃~6℃、若干低い〔因みに、札幌は5℃~13℃〕。しかし、母の用意した服は、日本なら真冬にでも着ないような防寒具。「ボーダはずっと寒いから、しっかり着込まないと。凍えちゃうわよ」。姉は、「バカげた格好なんかするよりマシよ」と言って、コートを着ることを拒否。「お姉ちゃんは、弱虫でいるより凍える方がいいのさ」と冷やかすシンドラ(2枚目の写真)。それにしても、スキー場に行くような格好だ。

学校に行くと、放課後の時間、道で生徒の一部がアイス・ホッケーの真似をして遊んでいる。みんな下手そうなので、「入っていい?」と訊くシンドラ。「幼児向きじゃないんだ」。そう言われてもシンドラは「正解(Nettopp)」(1枚目の写真)とニコニコしながら返事する。シンドラは自分がチビだとは思っていないし、相手が大きくても下手なので半分バカにしているのだ。自分のバッグからスティックを取り出すと、見事な球さばきを見せる。怒った上級生は、スティックで逃げるシンドラを転ばせると、負けん気のシンドラが今度は後ろから上級生の足をスティックで払う。怒った上級生は、シンドラを捕まえると、芝生の水溜りの前にねじ伏せ、「やい謝れ」と顔を水に近づける。「謝るもんか!」(2枚目の写真)。双子の妹で口数の多いイダが、「小さな子を虐めるなんて卑怯よ」と口を出すと、それに対しても「小さな子じゃないぞ」と反論。イダは姉に助けを求めるが、転校生のくせにでしゃばりだと思われるのが嫌なのか、黙って見ているだけ。上級生は、「クソチビ、思い知るんだな」と言って、シンドラの顔を水溜りに突っ込む。イダ:「黙ってるの?」。弟が虐められているのを見ても全く動かない姉。動いたのはシンドラだった。水溜りから顔が出た直後に、スティックを取って相手の頭を叩いたのだ(3枚目の写真)。その場に倒れる上級生。見ていた女の子は、「死んじゃった?」と囁いている。シンドラは、その場から逃げ出した。すぐに後を追うイダ。そして、その2人の後を仕方なく姉が追う。

行く手を遮るフェンスの隙間から中に入って行く2人。「中に入っちゃダメよ!」と言いつつ、誰も言うことを聞かないので、姉もフェンスの中に入る。そこは空軍基地だった。視界を遮るコンクリート塀に寄りかかって泣くシンドラ(1枚目の写真)。相手を殺したかもしれないと思い不安だったのだろう。いたわるように寄り添うイダ。姉を見て、「なぜシンドラを助けなかったの? そんなに臆病なの?」と責める。姉:「謝ってれば済んでたわ」。シンドラ:「始めたのは、あいつだ。それに、小さな子じゃないや」。「謝ることも覚えなさい」。そんな姉など見放して、「やっちゃったんだ。行こう、イダ」と姉から逃げ出す。すると、目の前にヘリコプターが。子供達を見つけたパイロットが寄って来る。「おい、どうやって中に入った?」。シンドラ:「フェンスに穴が開いてた」。「すぐに、その穴から出て行くんだ。今 離陸するところだから、近くにいると危ない」(2枚目の写真)。「今すぐ 飛んでくの?」。「整備のため、スタヴァンゲルまで行くんだ」。「パパ、そこで働いてる。世界一のヘリコプターのパイロットさ」(3枚目の写真)。「2番目じゃないのか?」とユーモアたっぷりに言うパイロット。「スタヴァンゲルまで一緒に行けない?」。「残念だが、ノーだ」。「僕たちに会ったら、パパ喜ぶよ」。「乗客は 乗せられないんだ」。「お願い!」。「できないんだ。さ、もう出てお行き」。塀の向こうに走っていく3人。パイロットは、これで子供たちのことは忘れてしまう。

一旦は塀の向こうに隠れたシンドラ。「スタヴァンゲルまでパパに会いに行こう」と言い出す。姉は「気は確か?」と言うが、シンドラは「イダ、行くぞ」と言って2人でヘリコプターに戻る。仕方なく姉も後を追う。止めるためだ。パイロットは格納庫に行っていないので、シンドラは開いたドアから何の躊躇もなく中に乗り込む(1枚目の写真)。そして、どこか隠れる場所がないかと、後部座席の後ろに開いているジッパーの中から荷物室に入り込む(2枚目の写真)。姉は、「すぐ出なさい!」と命じるが、シンドラは「イヤだ、パパに会いたい。こんなトコにいるもんか」と、従う気などさらさらない。言い争そっているうちに、声がしてパイロットが乗り込んでくる。慌てて、中に隠れ、ジッパーを戻す姉。こうして、誰も子供達が隠れていることに気付かないまま、ヘリコプターは離陸する。ただし、行き先はスタヴァンゲルではなかった。緊急の遭難信号が直前に入り、行き先がスヴァールバルのハルモネ島に変更になっていた。シコルスキーS-61の巡航速度は222キロ。島までは1150キロなので5時間以上のロング・フライトだ。だが、スタヴァンゲルまでも1020キロと遠いので、長時間のフライトに子供達が疑問を抱くことはない。ただし、ヘリコプターの後部荷物室にまで暖房はないはずなので、10月27日の平均最低最高気温-10℃~-5℃というスヴァールバルに向かえば、異変に気付くはずというのは要らぬ突っ込みか?

5時間のフライトなので、現地に着いたのは真っ暗になってから。まわりの様子は確認不能。スタヴァンゲルに来たと信じ込んでいるシンドラは、救助隊員が去った後、真っ先にヘリから飛び出る(1枚目の写真)。その後にイダ、姉と続く。1人薄着の姉は、外に出た瞬間、異変に気付いたはずだ。しかも、足元は一面の雪。10月末のスタヴァンゲルのはずがない。そこで、先を行く2人に、「止まりなさい!」と必死で叫ぶ。止まった2人に、「周りを見て! スタヴァンゲルじゃないわ」。一方の救助隊。怪我人を運び込み、犬が1匹足りなかったが、急いでいるのですぐに離陸する。間違いに気付いた子供達が、「ダメ、止まって!」「戻って!」「ここにいるわ!」「行かないで!」と手を振って叫んでも(2枚目の写真)、闇の中に飛び去ってしまう。姉は、「行くわよ。住民を捜さないと」と2人を促す。行く手の闇から現れる1軒の小屋。「家だわ! 誰かいるわよ」。しかし、「すみません。誰かいます?」とドアを叩いても返事がない。こまっしゃくれなイダが「不法侵入よ。警官が来たらどうするの?」と言うが、姉は「非常時なら許されるわよ。空腹だし、凍えそうでしょ」と言って中に入る。小屋の中は真っ暗。そして、電気のスイッチなどない。どうやって見つけたのかわからないが、マッチを擦ると、白熊の頭が浮かび上がる。怯えて、「ママやパパに会いたい」と言うイダ。「僕も」。姉:「明日になって、明るくなったら、隣に行って、電話を借りましょ」。そして、暖房もなく、3人固まって暖め合って寝る(3枚目の写真)。

明るくなって目が覚めた姉。毛布を被ってドアを開け、外へ出る。姉の驚いた顔。見えたのは雪原と雪を被った岩峰。画面は、その反対側から、凍てつくような海辺に建つ掘っ立て小屋と、ドアの前に立ち尽くす姉を捉える(1枚目の写真)。衝撃的なシーンだ。姉は小屋の裏まで廻り込み、そこに海しかないことを悟る。自分たちの周りには、少なくとも見える範囲には、誰も隣人などいないと… その頃、小屋の中では双子が目を覚まし、姉がいないので心細くなり、「お姉ちゃん!」と叫び始める。それを聞いて小屋に戻る姉。「どこに行ってたの?」と責めるように訊くイダ(2枚目の写真)。言葉に詰まる姉。シンドラ:「電話 かけにいかなくていいの?」。またもや言葉に詰まり、「食料があるわ」と話題を変える。「カプリ風スパゲッティ、フィッシュボール」。棚にずらりと缶詰が並んでいる。多そうに見えるが20個ほどしかない。「ソッド」もある。ノルウェー中部の伝統的な料理、羊肉とミートボールとジャガイモとニンジンのスープ風煮込みだ。双子の反応は、「嫌い」(3枚目の写真)。

新聞紙に火をつけ、薪を燃やしてトマト・スープを暖める姉。皿に入ったスープを見て、イダは、「朝食にトマト・スープ?」と不満そう。一方のシンドラ、部屋の中を見ながら、「こんなトコに住むなんて。パソコンもテレビもないよ」。イダも、「バスタブも、何にもない」。それを聞いた姉は、「ここにいて。電話を借りられるか、捜しに行ってくるわ」と席を立つ。その姿を見送るシンドラ(1枚目の写真)。イダは、「一緒に行きたい」と言うが、姉は「1人の方が早く戻って来られる」と断る。事情がはっきり分からないので、双子にはまだ内緒にしておきたいのだ。防寒服を着こんで周囲を歩き回ってみるが、小屋の他にはあるのは手付かずの大自然だけ。雪で閉ざされた隔絶の地だ(2枚目の写真)。姉はため息をつき、覚悟を決める。2人にこの事実を打ち明けること、そして、自分が双子の守り手になることを。戻って来た姉は、質問攻めに遭う。イダ:「ママとパパに電話した?」。首を振る姉。「どうして?」。シンドラ:「電話は捜したの?」。イダ:「臆病なのね! 何もできないじゃない!」。この子は、本当に憎たらしい。ただ、見ているだけのシンドラ(3枚目の写真)。こちらの方が可愛い。シンドラ:「僕たちを 捜しに来るよ」。イダ:「シンドラ、2人だけで捜しに行こ。お姉ちゃんなんか放っといて」。姉:「できっこない」。イダ:「何が?」。「ここには誰もいない」。「誰もいない?」。「ここは無人島なの。電話も人もいない。小さな氷の島に 私たちだけ!」。

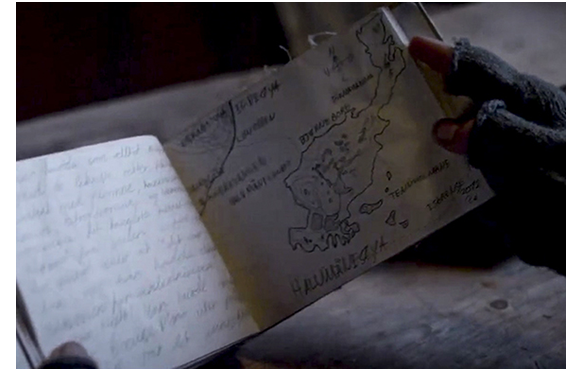

姉は、2人を小屋の外へ連れて行き現実を見せる(1枚目の写真)。そして、双子をすぐに小屋へと戻す。シンドラは、イダに「きっと、みんな捜してる。小屋で一晩過ごしたって知ったら驚くぞ。すごく心配してるから、帰ったら大喜びで、叱られないさ」と気楽に話している。一方、姉は日記を発見、何かヒントが得られないかと読み始める。日記だと聞き、「読み上げてくれる?」と寄って行くシンドラ、「他の人の日記を読んじゃダメよ」と批判するイダ。本当に嫌な子だ。シンドラは、「お姉ちゃんの読んだらオェーだった。『トーレってイカス…』。トーレのこと好きなの? もうキスした? どうなの?」。こっちも困ったもの。姉も赤面するが、すぐに真顔に戻って、「この日記は、単なる記録よ」と言って読み始める。「10月23日水曜、まだ結氷しない」(2枚目の写真)。「島の南で北極熊の子供を見た。次にロングイェアバイン(Longyearbyen)に行った時、消毒剤を買うのを忘れないようにしないと」〔スヴァールバル諸島の中心的な町~人口2000人余〕。「ハルモネ島は、すぐに極夜と冬の嵐の季節になる」。ここまで読んで、姉は、「極夜」という言葉にひっかかる。「ロングイェアバインって、どこにあるの?」。イダがさっそく壁に貼ってある北欧の地図を見て捜し当てる(3枚目の写真、矢印の先がハルモネ島)。指の上数センチの円弧は北緯80度を示している(島の位置は北緯77度)。北緯66度33分以北が北極圏なので、3人のいる場所は完全に圏内だ。それは、3人にとって衝撃的な事実だった。

姉は、島の様子を探ろうと、厚着をして周辺を探索する(1枚目の写真)。海岸近くの墓標の下には、石の中に頭蓋骨や骨が散らばっている。土がないので、すべてが剥き出しになっているのだ。驚く姉。木の十字架には「BJØRNEKONGEN(熊の王)」と書かれている。この人物は、1921年に小屋を建てた初代の探検家だ。やっと小屋に戻った姉に、心細かった2人は、「どこに行ってたの?」。「ずい分、遅かったね」(2枚目の写真)と不満をぶつける。その時、小屋の外で変な音がする。誰もいるはずがないので、こわごわ外へ出ると、そこにいたのは1匹だけ取り残された犬だった。これには全員が大歓迎。その夜の夕食は、犬もテーブルに座り仲良く食べる。姉の食欲がないのを見て、イダが「ミートボール嫌いなの?」と訊く。「ベジタリアンだって知ってるくせに」。シンドラは、さっそく残っているミートボールをスプーンで取り、犬の皿に入れてやる(3枚目の写真)。いっぽう、ボーダの空軍基地には、スタヴァンゲルから父がヘリで飛んできて、待っていた母と合流する。基地の指令官からは、ヘリからの熱感知カメラで捜査中との説明を受ける。しかし、捜索範囲はあくまでボーダ周辺で、スヴァールバルに行った可能性は考えられてもいない。それと、シンドラがスティックで叩いた子は、数針縫っただけで無事だった。

小屋の中では、シンドラが、「声を出して読んで」と、姉にまた せがんでいる(1枚目の写真)。「今朝、緊急通報を送った。間に合うように来てくれるといいのだが」。この文章にハッとする姉。この人、無線で緊急通報を送ったのよ! 無線送信機があるんだわ!」。3人で手分けして捜す。まず、シンドラがバッテリーを見つけるが、それがどんな意味を持つか知らないので放置する。送信機を見つけたのは姉。さっそく、スイッチを入れて「ハロー」と言ってみるが、機械そのものが全く反応しない(2枚目の写真)。3人が勝手に機械をいじくり回す。実は、さっきシンドラが見つけたバッテリーを入れないと動かないのだ。イダ:「多分、この押ボタンが…」。姉:「黙って。邪魔しないで」。「どうして、自分が賢いだなんて思うの? 何にも知らないくせに」。「黙って、ここから出られなくてもいいの? 口出しはやめて、2人ともよ」。何も言っていないシンドラには、とばっちりだ(3枚目の写真)。しかし、仕様書も探さないで、勝手にいじくるだけでは送信機は動かない。夜になっても1人で作業を続ける姉。何度も書くが、電源が入っていないのに、動くはずがない。

風の勢いがどんどん強くなる。あまりの音に、「どうなってるの? すごい音じゃないか?」と心配そうに訊くシンドラ(1枚目の写真)。その時、風で煽られてドアが開く。本来は、ロープで錘に縛り付けておかなくてはならなかったのに(最初に小屋に入った時は、そうなっていた)、怠っていたためだ。小屋の中に吹き込む強烈で凍てつくような強風。姉はドアを閉めようとして外に弾き飛ばされ、雪面を這って何とか小屋に戻り、ドアのロープを渾身の力で引っ張って(2枚目の写真)、閉めることに成功する。心配する双子のそばに寄って行き、「もう大丈夫」と声をかける。「ママ…」と怯える2人を(3枚目の写真)、「すぐに来てくれるわ。さあ、寝ましょう」となぐさめる。

翌朝、小屋の外に出た3人(1枚目の写真)。シンドラ:「風、収まったね」。姉:「ここに来てから何日経った?」。イダ:「5~6日じゃない?」。食料も減ってきたので、さっそく小屋に戻り無線機に取り組む姉。イダがまたしゃしゃり出る。「屋根に上げたら? TVで見たよ。電波をキャッチしようと携帯を天井まで上げてる人」。「これは携帯じゃないわ」。「やってみたって…」。「ダメ。決めるのは私。戻るには、これしかないのよ!」。シンドラは、窓越しに外を見ている(2枚目の写真)。2人の前で、姉はスイッチを入れるが、当然、動かない(3枚目の写真)。

ここから、シンドラの本領が発揮されるシーン。2人の緊張を解いてやろうとして、いきなり、「ねえ、かくれんぼしない?」と言い出す(1枚目の写真)。小屋は狭いので、イダが「この中で?」と批判。姉は無視。反応がないので、ベッドに転がって、「壁が、別の壁に会った。何て言う?」「角で会おうよ」とノルウェーでは有名な冗談を言って笑わそうとする(2枚目の写真)。因みに、前半の問いは「Hva sa den ene veggen til den andre?」だが、答えは、「Vi møtes på hjørnet.」以外にも「Skal vi møtes på hjørne.」とも言うらしい。意味は同じだ。強いて訳せば「角で会いましょ」。どこが笑いのツボなのかは分からない。シンドラは、「さあ、次はお前がジョークを言う番だ」と言うが、イダは全く取り合わない。ため息をついたシンドラは、「人食い族が、ツーリストのバスを見た。何て言う?」「缶詰だ」(3枚目の写真)。こちらの方が分かり易い。自分で笑って、「面白いだろ?」。呆れたようにシンドラを見る姉。それでカチンと来たシンドラは、「誰か呼んでくるよ。一人でね。2人でそうやってりゃいい。じゃあ行くよ。バイ」と言って出て行く。しかし、すぐに戻って来て、「なぜ止めないんだよ? 死んじゃうだろ!」「分かっちゃいないんだから」。2人からは完全無視。

その夜の食事は、水っぽいオートミールだけ。食料が底を付いてしまったのだ。その夜、イダは思い切った行動に出る。高い所まで行ったら、無線が通じるという思い込みを実践するため、大切な無線機をこっそり外に持ち出したのだ。丘の上で無線機を掲げようとした時、手から外れた無線機は雪の斜面を滑って行く(1枚目の写真)。そして、崖の端から海岸に落ちてしまう。小屋に戻ると、黙ってベッドに潜り込むイダ。朝、シンドラが、「ここまで捜しに来ると思う?」と姉に訊く。「さあ、でも無線機があるから。後は、バッテリーを見つけなきゃ」。ここで、バッテリーが必要との意見が急浮上する。脚本上のミスとしか思えない〔バッテリーのことなど考えずに、何時間も、無線機を動かそうといじり回していた〕。「バッテリーなら、無線機を捜してた時にあったよ」。そして、「ほら、これ」と差し出す。ここで初めて、2人は無線機がないことに気付く。姉は真っ先にイダを疑う。「無線機はどこ?」。イダは昨夜の失敗を打ち明ける。思わず絶句する姉とシンドラ。謝らないイダ。絶望して小屋の外に出た姉が見たものは、大きな北極熊の足跡。小屋に戻ると、一言も口をきかず、日記を取り出して熊のことが書いてないか読み始める。最悪の状況に涙が出てくる。それを不安そうな顔で見るシンドラ(2枚目の写真)。そのまま寝てしまう姉。翌朝、双子の方が早く起きている。イダは、「いつまで寝てるの、寝ぼ助さん」と言って起こす。どこまでも生意気だ。「スパゲッティはないの?」。「あれで全部、もう何もないわ」。今度はシンドラが、「ボーダを捜し終わったら、助けに来るって言ったよね」(3枚目の写真)と責める。姉は、「ここにいるって、どうして分かるの? 無線機もないのに」。イダ:「動かなかったじゃない。直せなかったくせに」。自分が失くしたことを棚に上げたこの批判。ここまで不愉快なキャラはなかなかいない。

熱心に日記を読み続ける姉。シンドラが、「何が 書いてあるの?」と訊く。「地球温暖化のことが書いてあるの。ここ北極でも気温が上がってるって」。「全然気付かなかった。だって、こんなに寒いもん」。「かなり進行してるの。北極熊が人間に近づくのは、空腹で必死だからって。それに結氷しなかったら溺れ死んでしまう」。深刻な話だ。それを聞いているシンドラの顔が素敵だ(1枚目の写真)。しかし、真面目でいるのは、ここまでが限界。すぎに、「外で遊ばない?」とイダを誘って、雪の斜面を転がって遊ぶ。2人で座っていると、遠くに北極熊の親子が現れる。ここでも、イダが先導。勝手に「かわいいわ」と決めつけ、「こっちに いらっしゃい」(2枚目の写真)。犬の吠え声で熊に気付いた姉が、「すぐに戻りなさい!」と叫ぶが、「いらっしゃい。危険じゃないわ」。この子は、どういう経緯で、自分の判断を過信するようになったのか? 姉は、やむを得ず、自ら双子の所に駆け付けて(3枚目の写真)、小屋まで走って戻らせる。

シンドラが、「もし、中に入ってきたら どうするの?」と訊く。「ドアが閉まってれば、入ってこないわ」。餌を求めて小屋の前まで来た母熊。小屋に向かって吼え、後ろ足で立ち上がってドアに寄りかかる(1枚目の写真)。揺れるドア。恐怖に慄く双子(2枚目の写真)。熊は何とか中に入ろうとするが、幸いドアは頑丈で入れない。ドアを諦めた熊が、窓越しに姿を見せる。それを中から見て恐ろしさに凍りつく姉(3枚目の写真)。熊がガラスのもろいことを知っていたら、窓を壊して中に入って来たかもしれない。

しばらくして熊は去って行った。そんな熊が残してくれた置き土産は、貯蔵室の発見だった。小屋を後にした熊がなぜか掘り返した場所を見てみると、そこに何かがある。スコップを持ってきて掘り、埋もれていたトタンの扉を開けると(1枚目の写真)、中は雪洞に造られた天然の冷蔵庫。捕獲した動物や鳥や魚が干物になって吊るしてある(2枚目の写真)。大量の食料にホッとする姉。さっそく小屋に肉を持って帰り、「狩猟小屋風の肉料理」と言ってテーブルに置く。シンドラ:「今度 北極熊に会ったら、食べ物のお礼を言わなくっちゃ」。そして、ニコニコしながら、「新しいことに挑戦」と言って食べ、「とてもおいしいや」(3枚目の写真)。この子は、いつも前向きで素直だ。姉も「素敵ね」と言い、ベジタリアンを廃業した。

その夜、シンドラは、窓から天に向かって「神様、いっぱいバカなことをして ごめんなさい。悪気はなかったんです。もう悪いことをしたり怒ったりしないと誓います。どうか、ママとパパに会わせて下さい」と祈る。窓越しの映像で顔がボケているので、写真は使わない。祈り終わって振り向くと犬が見ている。お腹が減っているようだ。そこで、真夜中だというのに、犬を連れて外の貯蔵室に行って鳥を1羽持ち帰る(1枚目の写真)。その時、さっき祈ったばかりなのに、島に来てから唯一、かつ、最大の失敗をしてしまう。貯蔵室の扉を閉め忘れたまま小屋に戻ってしまったのだ。翌朝、姉が朝食の材料を取りに貯蔵室に行くと、中は熊に食い荒らされて何も残っていない。食料ゼロの状態に戻ってしまったのだ。オロオロしながら小屋に戻った姉は、涙声で、「貯蔵室に行った? そうでしょ?」。「アーリャに夜食を取りに行っただけ」。「それで、扉を閉め忘れたのね。北極熊に全部食べられちゃったわよ。もうなんにも残ってない。あれで全部だったのに」(2枚目の写真)。「ごめんなさい」。「シンドラ、私たち飢え死にしちゃうのよ。言ってること分かる? もう終わりなの」。無線機の時には、イダは謝りもせず、それを、姉は叱らなかった。そもそも無線機があれば、こんなことにはならなかったのに、この姉の言動は一方的で過剰すぎる。

姉は、最後の手段として、小屋に置いてあった猟銃を手にすると、スノーバイクで狩りに行くが、海岸で見かけたオットセイが可愛すぎて、とても撃てない。池に氷がはっているのを見て、隣の島までの海が凍結して隣の島に行けるのではないかと考え、急いで小屋に戻る。イダが、「お腹ペコペコ」と言うのは無視し、ひたすら日記を見返す。遂に目的のページが。そこには島の全体図と、隣の大きな島の一部が描かれている(1枚目の写真)。「ここよ、フィヨルドの対岸。北西に行くと小屋があって、男が一人住んでる。フィヨルドの北側は氷結してるわ」。そこに行けば、食料もあるし、何より、救助要請ができる。姉は、双子を後部のソリに乗せ、スノーバイクで出発する。この頃になると、姉にはよくやく「保護者」としての自覚が生まれ、能動的に行動するようになる。ひたすら北を目指して進むスノーバイク(2・3枚目の写真)。大自然の風景が美しい。

夕方になり、フィヨルドに到着した姉。「何よこれ!」。シンドラ:「どうしたの?」。「氷結してない所があるわ」「シンドラ、先に行って、氷の上を走れるか見てきて。エンジンを切りたくないの」。シンドラが10メートルほど先に行き、「氷、硬いよ」(1枚目の写真)と言った直後、氷が破れてそのまま海に落ちてしまう。氷の面に開いた小さな穴から零度近い水中に落ちることは極めて危険だ。姉は、スノーバイクから急いで降りると、救助に向かう。開口部から手を引っ張るが、引きずられる形で自分も水中へ落ちてしまう。シンドラは水中の姉から押し上げられる形で何とか氷の上に這い上がる。姉の方は、そのまま水中に沈みそうになったが、イダが持って来た小型のソリのようなものに捉まって、何とか氷の上に戻ることができた(2枚目の写真)。それから先は時間との戦い。着替えは一切ないので、早く小屋に戻って暖めないと低体温症や凍傷の恐れがある。姉自身が最悪のコンディションにもかかわらず、頑張って小屋までつっ走る。小屋に付くと、凍ってバリバリになった服を脱ぎ、意識を失ったままのシンドラも脱がせ、裸にして肌着を着せ、毛布にくるんで一緒にベッドに入る。しばらく眠って姉は元気を取り戻すが、シンドラの意識は戻らない(3枚目の写真)。

姉が、日記を読んでいて、「クリスマスのニシン、ソーセージ、そして、ケーキ」と書いた一行を見つける。これはひょっとしてと思い家捜しすると、棚の中から「GOD JUL!(Merry Christmas!)」と書かれた段ボールを発見(1枚目の写真)。中味は1回分だが、宝の山だった。クリスマスには早いが、お祝いムードで食事を楽しむ2人(2枚目の写真)。姉:「シンドラにも残しておきましょ」。「うん、平等にしないとね」。そのシンドラは、まだ眠ったままだ(3枚目の写真)。急に彼の出番がなくなってしまった。

姉は、もう一度冷静になって、イダから、無線機を落とした時の経緯を聞く。そして、翌朝、2人で落とした場所へ向かう。無線機を落としたという崖の縁まで来て覗くと、海岸の氷の上に無線機が落ちていた(1枚目の写真)。2人は、崖を迂回して海岸まで行く。無線機の乗っている氷と海岸との間には、氷に亀裂が入っているので、姉は、イダに足の先を押さえさせて、慎重に氷の上に乗り出して行く(2枚目の写真)。そして、無事、無線機の回収に成功。早速小屋に戻ると、姉はシンドラの看病に専念し、無線機の修理はイダに任せる。イダは、海岸に落ちた時に凹んだ箱を叩いて整形し、バッテリーを入れてケースを固定することに成功。スイッチを入れると、無線機が動き出す。受話器に向かって、「ハロー」と言うが応答はない。姉:「名前を言うのよ」。「こちら、イダ、ハルモネ島にいるわ。もう限界なの」(3枚目の写真)。この電波を拾ったのは、スヴォルヴァルのロングイェアバインの西にあるバレンツブルク(Barentsburg)の無線局。内容はうまく伝わらなかったが、誰もいないはずのハルモネ島から電波が出ていることは確認された。相手からの交信がなかったことで、イダと姉は失敗したとがっかりしたが、情報はすぐにボーダの空軍基地に伝えられた。島に救援に行ったのが10月27日、子供達のいなくなったのも10月27日、そして、いま、その島から電波が出ている。この偶然とは思えない一致にピンと来た母(空軍に務めている)が、救援に行ったパイロットに聞いてみると、ヘリの前で子供達と話したという。そして、ヘリの後部座席の後ろには隠れるスペースもある。このことから、軍は、子供達がハルモネ島にいるとみなして救助に向かうことを決定する。しかし、島には冬の前兆となる嵐が近づいていた。

翌日、姉とイダが小屋の外で暖房用の薪割りをしている。イダ:「私たち、忘れられちゃったのかな?」。「忘れるはずないでしょ。突然、ヘリコプターが来て 見つけてくれるわよ」。「見つけられなかったら? こんなに小さいもん」。姉は、しばらく考えて、「かがり火を作りましょ」と言い出す。「誰かが来たら、火を燃やすの。そしたら、絶対見つけられる」。これは重要な伏線。一方、小屋の中のシンドラは、ようやく目覚めたが、意識が定かではない(1枚目の写真)。ベッドから起き上がると、「パパ?」と言い、捜しに外へ出て行く。そして、ゆっくりと北極熊の子供に近づいて行く。気配で振り向くと、そこに恐ろしい母熊が。危機的状況に犬が吠え、それにイダが気付き、姉を呼ぶ。姉の目に入った最悪のシーンが、これ(2枚目の写真)。姉は決死の覚悟でシンドラと熊の間に立ちふさがる(3枚目の写真)。そして、シンドラを脇にどかせると、吼える熊に向かって「行け!!」「行っちまえ!!」と大声で叫ぶ。1対1の叫び合いだ(4枚目の写真)。この部分のみデジタル処理が加えられてはいるそうだが、迫力は十分。

ボーダの空軍基地からは、父と母を乗せた救難ヘリが一路ハルモネ島に向かう。一方、姉は、小屋の近くにかがり火用の木を組み上げている(1枚目の写真)。しかし、スヴァールバル地方の天候は急速に悪化、暴風雪が吹き荒れる状態に。視界が悪い上に、燃料も残り少なくなってくる。その時、ヘリの音を聞いた姉は、外に飛び出し、かがり火にマッチで火を点けようとする(2枚目の写真)。だが、風が強いので、すぐに吹き消されてしまう。姉は、近くに置いてあったスノーバイク用の燃料の入ったドラム缶を転がしていき、木にふりかける。すると簡単に火は付いたが、火は、栓を開けたままのドラム缶に引火、爆発炎上する。その明かりはヘリからもはっきり確認できた(3枚目の写真)。ドラム缶の火は小屋にも延焼するが、お陰で辺りは日中のように明るくなる。3人は、自分達に向かって降下してくるヘリコプターに向かって、大喜びで手を振る(4枚目の写真)。

そして、遂にヘリが着陸(1枚目の写真)。母と父が真っ先に降りて子供達に駆け寄る。父がシンドラを抱きながら、「よお 相棒」と声をかけると、「来ると思ってた」(2枚目の写真)。「もちろんだ。ちゃんと来たろ」と言って額にキスをする。母はイダを抱いている。そして、完全に大人として成長した姉は、4人の姿を見て嬉し涙を流す。責任をまっとうできたのだ。

L の先頭に戻る さ の先頭に戻る

ノルウェー の先頭に戻る 2010年代前半 の先頭に戻る